シシュポスを殺すことはできるかブランショのカミュ論における「弁証法」

はじめに

アルベール・カミュの思想は「対立」に特徴づけられている。彼の思想全体の中心をなす主題「不条理」のもっとも簡潔な定義は、世界と人間との「対峙(confrontation)」である。第二の主題となる「反抗」は、不条理や抑圧への「対面(faire face)」として提示されている。作家カミュの著作は一貫して対立、矛盾といった要素で構成されており、そこに弁証法という論理への愛着を見てとることは難しくない。事実、カミュは弁証法や史的唯物論を終始批判しつづけた一方で、初の「反抗」論である「反抗に関する考察」(1945年)から『反抗的人間』(1951年)に至るまで、ヘーゲルの『精神現象学』でよく知られる主奴の弁証法を明示的に借用し、「反抗的人間」の定義を「奴隷」の反抗として語っているのである。たとえ彼の好む対立や矛盾が、いかなる止揚もない決定的断絶を意味するものであったとしても、その形式を弁証法に負っていることは疑いえない。カミュが若くから傾倒した──「反ヘーゲル」の見地から読んだ[1]──キェルケゴールがヘーゲルの弁証法に対して独自の弁証法を構築したように、彼自身も弁証法に抗しつつ、あえて弁証法的論理へと歩みを進めたのではないか。

おそらくブランショは、そのような関心からカミュを読みつづけた思想家である。ブランショによるカミュ論は弔文を除いても5つ残されている[2]。その対象となる作品は小説、エッセイ、戯曲など全領域にわたり、作家に少なからぬ関心を示していたことがわかる。なかでも、もっとも長大な評論「地獄についての考察」(1954年)は、ブランショがカミュに向けた関心の所在を明らかにしてくれると同時に、前後に発表された論考「オルフェウスの眼差し」(1953年)から『文学空間』(1955年)へと結実する言語・文学論の生成過程に位置するテクストでもある。また、後に収録された『終わりなき対話』(1969年)の他の論考とも様々な主題を共有しているのだが、このテクストがこれまでに十分な分析の対象になったとは言いがたい[3]。本稿では、評論「地獄についての考察」に焦点をあて、必要に応じて他のカミュ論も参照することで、カミュを読む企てとブランショ固有の問題系がどのような連関を成すのか、一つの手がかりを示したい。

ブランショと弁証法との関係を知るには、絶えず参照されるヘーゲルとの関係にこそ目を向けるべきであろう。あるいはまた、彼の弁証法との対決は、ハイデガーの存在論との対決をも視野に入れた試みとして理解しなければならないはずだ。しかしながら本稿では、カミュ論を取り上げることで、ブランショの思想のうちで弁証法と神話的形象とがいかにして出会うのか、その一契機を明らかにすることにしたい。予告するなら、ブランショがカミュに向けた関心は、ギリシャ神話の英雄シシュポスへの着眼にある。シシュポスはいかなる点においてブランショの関心を引いたのか。弁証法をめぐっていかなる問題が提起され、それに対してシシュポスがいかなる活路を示したのか。こうした問いに答えるため、以下ではまず、ブランショによるカミュ批判を概観し、そこから彼独自の弁証法の問いを再構成する。次に、カミュが提示したシシュポスの形象にブランショが見出した特異性、すなわち弁証法のうちにありながら弁証法を逸脱するというその様態を明らかにし、同時期のブランショ自身の思索との連続線を辿ることが課題となる。

1. ブランショの批判:不条理と反抗の齟齬

「地獄についての考察」(以下「地獄」と略記)は、1954年の『新・新フランス評論』誌に連続で発表された3編のカミュ論に、神話を扱った論考「オルフェウス、ドン・ジュアン、トリスタン」を加えて『終わりなき対話』に収録された全4節の評論の総題である[4]。本稿ではカミュ論と呼べる最初の3節を対象とする[5]。評論はカミュの多数の著作を扱っているものの、中心に置かれるのは『シシュポスの神話』(1942年、以下『シシュポス』と略記)と『反抗的人間』(1951年)である。まず、ブランショがこの二つの書物に向ける批判の要点を確認し、議論の前提を明らかにしておこう。

カミュの『反抗的人間』は、西欧における殺人の正当化と革命の論理を系譜学的にたどる哲学的エッセイである。そこでおおよそ描かれているのは、権力や暴力に対する純粋な「反抗(révolte)」が、次第にイデオロギーに支えられた「革命(révolution)」へと変貌し、硬直した権力として他者を抑圧するに至るプロセスである。権力への抵抗は権力に似る、という普遍的な問題を1950年代フランスの文脈から捉えなおす背景には、全体主義やソ連のスターリン体制への批判と、左派知識人たちの唱える共産主義革命への批判という政治的な企図が見出される。他方で同書は、必ずしも哲学書の体裁を成してはいないものの、しかし「反抗」概念の理論的彫琢の成果としても提出されている。議論の前提にあるのは、『シシュポス』で提示された「不条理」の概念であり、これを踏まえて『反抗的人間』で、不条理から反抗が生じるまでのプロセスが示される。

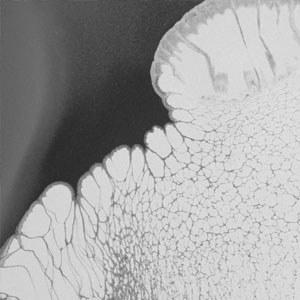

カミュの定義する不条理とは、世界と人間との合一なき乖離の関係性である。「不条理とは本質的に一つの離別である。それは比較される要素の一方にも他方のうちにもなく、それらの対峙から生まれる」[6]。この対峙は決して解消されることはない、とカミュは断ずる。したがって、世界と人間との緊張関係を消去しようとするのではなく、むしろ維持するような思考のあり方が模索される。このとき、来たるべき「不条理な人間」を予告するイメージは、ギリシャ神話のシシュポスである。神々を欺いた罰として、山の頂上に岩を押しあげ、岩がその重みによって頂上から転げ落ちるたび山のふもとに戻り、ふたたび岩とともに頂上を目指すシシュポスの労苦。この無限の罰を意志的に引き受ける意識を、カミュは「幸福」と呼ぶ。『シシュポス』の末尾を飾るよく知られた一節を引こう。「彼[シシュポス]もまた、すべて良し、と判断する。以後、もはや支配者をもたぬこの宇宙は、彼には不毛だともくだらぬとも思えない。[…]頂上を目ざす闘争ただそれだけで、人間の心を満たすのに充分なのだ。幸福なシシュポスを想像せねばならない」[7]。

不条理と人間の意識との関係を論じたカミュは、つづいて『反抗的人間』において、不条理を生きる個人が、反抗を通じていかにして普遍的価値を形成するのか、そのプロセスを示そうとする。反抗者は不条理に対して「否」を発するが、この「否」は同時に「諾」として、つまり一つの「価値」として作用する。というのも、不条理の経験は万人に共有された運命であり、そこから生じる反抗の原初的運動は他者にも了解しうるものだからである。理念やイデオロギー以前の真に個人的体験から発する反抗は、否定であると同時に価値の肯定として作動するのであり、この価値は不条理や抑圧に対して「節度」をもたらすもの、一つの秩序形成的な力となる。ここで節度を語るカミュの狙いは、どのような理念に基づいても暴力は正当化しえず、したがって暴力を前提とする革命は正当化されない、という彼の政治的主張を理論的に基礎づけることにある。そのため、弁証法を現実に適用し、いまだ存在しない、よりよき未来のために現在を否定する(暴力を行使する)ことは、肯定と否定とを同時に含む反抗という本来的運動を失い、変質した教条的暴力として批判されることになる。

以上の主張に対してブランショは、その企図を賞讃しつつも、反抗の論理は失敗に陥っていると述べる。この批判は、カミュが彼自身の不条理の定義を裏切っているという指摘を通じてなされる。

反抗は不条理を前にした人間から生じるのだとカミュは言うが、ブランショが指摘するのは、不条理とは本来、何かの前提になれるような対象性を持つものではない、ということである。このことは、別のカミュ論のなかで「不条理(absurde)」と「不条理性(absurdité)」の違いとして説明されている。「不条理性とは概念的性格のもので、意味を持たぬものの意味を指示するのに対し、不条理とは中性的なものであり、主体でも客体でもなく、一方にも他方にも属さず、神聖なもの同様に、意味をすりぬけてしまう〈あのもの〉なのだ」[8]。対象として実体化される不条理は、不条理の概念にすぎないもの(「不条理性」)であり、不条理そのものはその概念の裏にすり抜けてしまう。したがって不条理を論理的前提として導かれる反抗は、すでに不条理を概念へと変質させてしまっている。この齟齬によって不条理と反抗は隔たっているのである。

以上の指摘は、実を言えば、12年前に書かれた『シシュポス』の書評(1942年)でもすでに粗描されていたものである。理性には到達しえない世界と、それを捉えようとする人間との関係としてのみ不条理が現れる、とカミュが言うとき、この関係を俯瞰し経験しているのは誰なのだろうか。世界と人間との間にある不条理を経験する当のものは、カミュにおいて「精神」と呼ばれている。精神は、一方では世界の方を向き、理性に対する非還元性を目にしながら、他方では人間の方を向き、人間が世界を絶えず渇望している様子を見る。この二つの契機によって精神は不条理を経験するのだが、逆に言えば、精神ぬきに不条理は存在しないということでもある。理性を寄せつけないはずの不条理が、人間の精神を通じてしか生じえないという点に、ブランショは特権的主体の存在を察知する(「精神は不条理を照らし出す特権を持っている」[9])。不条理とは精神の別の名であり、そこから「幸福な」シシュポスが導き出されるのだとすれば、世界と人間との断絶とは結局のところ精神の自作自演に過ぎないのではないか。真の不条理は手つかずのまま放置されているのではないか。「つまりカミュ自身が、その[不条理の]掟に忠実ではないのだ。結局のところ彼は、不条理を、すべてを混乱させ打ちくだくものではなく、整理しうるものに、さらにはすべてを整理するものにしてしまうのだ」[10]。ブランショの批判は、ある意味で12年前からくり返されていたわけである。

とはいえブランショは、以上のような議論の瑕疵もまた、「カミュ氏が不条理の探究と呼ぶものの一部である」と記している[11]。この見立ては「地獄」においても継続している。不条理の定義をめぐるブランショの批判は、単に「反抗」思想の限界を指摘するだけのものではない。注目すべきは、不条理がそれ自体として容易に捉えられないことをカミュは認識していながら、あえてそこから反抗を引き出そうとしたのだと述べられていることである。ブランショは、カミュが行った自覚的な論理的飛躍が、彼を含む西欧思想全体の隘路へと通じていることを予告する。

たしかなのは、シシュポスから反抗的人間へと進むためには飛躍が必要であり、この飛躍をおそらくカミュ自身も行ったのであるが、かつて誰も、この飛躍が要請する躍動に思想を与えようとはしなかったのである[12]。

次節以降の見通しを立てるべく、二つの点を確認しておこう。まず、ブランショは「飛躍」への批判をカミュだけでなくヘーゲル、マルクス、レーニンにも向けることで、弁証法に基礎を置いた思想全般を問題にしようとしている。このとき、各思想家が弁証法と取り結ぶ個別の理論体系は問題にされていない。なぜなら、ブランショにおいて弁証法とは理性一般を──すくなくとも近代以降の理性を──特徴づけるものであるからだ。理性は自己保存のために、自らの存続を脅かす非理性、混沌、不条理を根絶しようと努める。しかし、シシュポスの「良し」や反抗的人間の「否」がそうであったように、理性は不条理の概念を捉えるに留まり、不条理そのものを取り逃がす。ブランショによれば、これは理性の挫折であると同時に密かな「狡智」でもある[13]。

弁証法の目的はここにある。すなわち、「不条理」と同盟を結び、そこに自らの運動の原理を探し求め、そして、自らの理論的かつ実践的な展開を通じて、不条理それ自体がすでに理性であり、不条理の隠蔽の闇はその意に反して昼を告げ、昼を約束し、結局は夜を説明するような昼の全体と豊かさを約束するのだと、不条理に対して納得させることなのである[14]。

「地獄」において「弁証法」や「理性の狡智」は、狭い意味での哲学的定義に留まるものではなく、不条理を温存する理性一般の働きとして批判されている。不条理に打ち克ち、新たな秩序をもたらしたと言い張る弁証法は、実のところ不条理と対峙するという事実によって自らの正当性を確保しようとする点で、不条理を共犯者としているのである。

二つ目に確認したいのは、かつて幸福なシシュポスを批判していたブランショが、その12年後の「地獄」において、反抗的人間を批判する際にはむしろシシュポスとの隔たりを強調し、後者を救い出そうとしていることである。「シシュポス、出口のない自らの状況に満足することにその真実のすべてがあるこの悲劇的英雄が、なぜ、突然、付随的役割へと引き下ろされてしまうのか?」[15]ここには、カミュが提示したシシュポスの形象に、ブランショ固有の新たな意味を与えようとする企てが見られる。

ここで、評論の前年に発表されたテクスト「オルフェウスの眼差し」が、「飛躍」という小節で終わっていることを想起しても良いだろう。「書くことはオルフェウスの眼差しと共に始まる」[16]とブランショが記すとき、かつて自身が『シシュポス』評の冒頭に付した次の一節を想起せずにいただろうか。「書くということが、表現手段であるとともに思考の道具でもあるような作家は、このうえなく古い様々な神話に導かれる」[17]。シシュポスを思考することは「オルフェウスが入り込んだ地獄へと連れ戻されること」であり[18]、実際「地獄」の第2、3節にかけて、書くこと、すなわち言語使用をめぐる問いが展開されることになる。カミュの思想はその道行きにおいては挫折に終わったが、方策においては一つの活路を示している。ブランショが指摘した不条理と反抗の間の齟齬は、議論の帰結ではなく、不条理へアクセスする可能性を探る出発点なのである。

2. 死の不可能性としての地獄

1942年の『シシュポス』評で、精神と不条理との結託を批判したブランショは、結論部で次のように記していた。不条理を捉えるために理性がなさねばならないのは、「理性自身がそれ[不条理]に近づくために措定していることを絶えず否認する」ことである[19]。理性は、不条理とはこれだ、と指し示すやただちにその自ら指示したものを否定することでしか、不条理に接近しえない。だが自らを否定しつづけるなら、理性は自己の破壊に至り、狂気と見分けがつかないだろう。このように自己否認をくり返す理性は、「狂気と化しながらも狂気のなかでそれ自身に留まっている理性」と呼ばれる[20]。

自己を否定するものを携える理性、という着想には、ブランショがくりかえし参照するヘーゲルの『精神現象学』序文の一節、「精神の生」の定義であるところの「死に耐えて死のなかに自己を支える生」の反響を見出せるだろう。この一節は、A. コジェーヴによる『精神現象学』講義録の刊行をふまえて書かれた評論「文学と死への権利」(1947-8年)で、ブランショ固有の言語論が展開される際に四回にわたって引用されている(「地獄」の翌年に刊行された『文学空間』でも一回引かれている)[21]。

「文学と死への権利」において、言語は、内部に死を宿すことで初めて意味と伝達が可能になるものと定義されている。ここで「死」とは、まず命名の持つ否定作用である。すなわち言葉は、現に存在する対象を抹消することと引き換えに、その対象を語として存在させるのであり、その意味で、語られる対象の存在を不在として示す。この主張は、言語の側ではなくその指示対象の側から見るならば、不条理と不条理性の問題(不条理は対象として捉えられるやただちに消え去る)と同形の議論であり、「地獄」の、たとえば次の一節に至るまで一貫している。「[…]不条理を捉えている思考の下で、不条理それ自体が姿を消し、その代わりにひとつの空虚を残す──これが『不条理』なるものの真実だということになろう」[22]。したがって、不条理の問いは言語と密接に関わっているわけだが、この点については次節で論じることにし、まず言語の問題に先立って考察される「死」の主題に目を向けよう。

カミュの『シシュポス』の冒頭は、「真に重大な哲学的問題は一つしかない。自殺である」という宣言ではじまる[23]。つづく『反抗的人間』で、自殺の主題は「殺人」へと拡張される。「自殺と不条理の概念をめぐって始められた考察を、殺人と反抗の領域の中につづけることが、本書の目的である」[24]。これを承けてブランショは、自殺を「自己自身の殺人」と言い換えることで、二つの著作には殺人という「同じ一つの探求の連続性」[25]があると述べる。

では、何が両書を分つのか。ブランショによればこの断絶は、殺人を人間にとっての一つの権能、すなわち「可能力(pouvoir)」とみなすか、あるいは「不可能性(impossibilité)」とみなすかの差異に帰因するのであり、以下述べるとおり、シシュポスの本質は不可能性の側にある。ブランショが「殺人は不可能である」と言うことで問いに付すのは、殺人があらかじめ前提している対峙の構図、弁証法的な主客の定立という事態である。殺すことの不可能性は「見ること」の不可能性としても説明され、ここにおいてカミュとの差異が強調される。

既にみたように、不条理は、対象化されるとただちに概念の裏に引き退くことを本質とする。いわば、不条理そのものは客体としては見えないのであり、不条理と向き合うためにはそれとして見てはならない、ということである。ところが、カミュにとってシシュポスは、世界の不条理に目を逸らすことなく対峙する「明視」の英雄である。カミュは次のように宣言し、不条理を一つの対象として見てしまう。「生きるとは不条理を生かすことだ。不条理を生かすとは、なによりもまず不条理を見つめることだ。エウリュディケとは逆に、不条理は人がそこから目を背けるときにのみ死ぬ」[26]。ブランショからすれば、「見る」という対象化の身ぶりは、すでに不条理の逃げ去りに加担してしまっているわけである。

これに対し、ブランショにとって不条理とは、対峙不可能なもの、見ることも殺すこともできないものの領域である。主客という基本的な関係の欠けたこの領域は、「関係性の不在が君臨する砂漠」と呼ばれ、評論全体を通じて、地獄、光の届かない地下空間、見通しのきかない闇の広がり、そこに棲む「わらじ虫」「害虫」といったモチーフを通じて描かれている。ここで、見えないものを視覚的なイメージによって描写する、という罠を避けるべくブランショがとる戦術は、この領域をいわば力動として示すことにある。実体として捉えられない不条理の領域は、「絶えずより空虚になってゆく広大な空虚」[27]、すなわちただ増大の動きでしかないようなものとして提示されている。その領域に棲むものは、対象として視野のうちに全体を収めることのできない存在、動きとしてしか捕捉できない「非実在のうごめき、実体を欠いた増殖、ニヒリズムの虫けら」であり、可視化を免れたものとして表現される[28]。これこそ、ヘーゲルが「謎」のまま放置した領域にして、マルクスが除外した「ぼろ着をまとったプロレタリア」の世界であり[29]、そしてとりわけ、カミュが取りこぼしたシシュポスの「彷徨」の場である。

注意すべきは、見ることも殺すこともできない領域では、死ぬこともできない、ということだ。「シシュポスは我々に何と言っているのだろうか。自らに死を与えたくない、と言っているわけではまったくない。それができないから、そうしたくない、と語っているのである」[30]。ブランショによれば、シシュポスが自殺を拒むのは、カミュが主張するような意志による拒否ではなく、単に死ぬことの不可能性の表明である。殺人が加害者/被害者の関係をもたらすのと同様に、自らに死を与える場合もまた(「自-殺(sui-cide)」という語の成り立ちから窺われるように)殺す/殺される関係のうちにある。殺すためにはまず見なければならず、そこに主客の関係性が成り立つのである。したがって、自己に死を与える(自殺する)ことができる主体は、自己自身を客体として捉えることができる可能力を有している。これに対し、シシュポスは自身の固有の死を死ぬことができない。自己自身を反省的に捉えることができず、自己との関係を、つまりは同一性を保つことができないからである。

シシュポスとは中心を奪われた孤独である。それは彼がひとりきりでいるからではなく、彼が彼自身との関係を持たないからである。とりわけ、彼の反抗、一切がそれとともに(再)開始するあの反転とは岩の反転である[31]。

シシュポスが山を登る動きは、一見すると能動的な可能力を備えているようだが、しかし常に岩の反作用力に取り憑かれており、彼の労苦は岩の動きに付随しているにすぎない。このように「自己のまったき外」にあり、主体としても客体としても同定できない存在は、もはやそれとしては見えず、砂漠と区別がつかない。「それにしても、この彼とは何者だったのか。もしかすると、砂漠にすぎなかったのだろうか。砂漠が私たちの同伴者となったのだろうか」[32]。『文学空間』で「作家」をめぐって語られる「本質的孤独」、すなわち非人称性に開かれて一人称を持たない主体、「誰でもなくなった私自身」[33]と呼ばれる主体を、シシュポスにも見ることができるだろう。このような存在は、もはや弁証法的な安定した止揚や前進を行えず、「増殖」や「彷徨」と呼ぶほかない逸脱的な動きをくり返すことになる。「私は反抗する」と発することのできる安定した自己(反抗的人間)ではなく、一人称の経験を欠いた「彼」としてのシシュポスへ。ブランショにおけるシシュポスとは、同一律の庇護を失い、主体として死ぬことも、客体として殺されることもできない形象であると言えよう。

したがって、シシュポスを殺すことはできない。不条理と、殺人の不可能性との以上のような関係をブランショは強調する。その意図は、死の主題を間に挟むことで、不条理と言語の問題を結びつけることにある。「文学と死への権利」で主張されていたように、ブランショにおいて言語は、指示対象に死を与えることで初めて意味を生み、伝達を可能にするのであった。言い換えるなら、言語が機能するためには、対象は死にうる(有限である)ことが必要である。「死だけが私がつかまえたいものを捉えてくれる。死は語のなかにあってその意味の唯一の可能性である。死がなければ、全ては不条理と虚無のなかに崩れ落ちてしまうだろう」[34]。まさに不条理の領域では死は存在せず、したがって死を前提とする言語一般も、一切の意味作用を失うことになる。つまりブランショの言語の定義に従うなら、不条理そのものを、言葉によって語ることは不可能なのである。では、死と無縁のシシュポスに出会うためには、言葉を捨て去るしかないということだろうか。

次節で論じるとおり、ブランショは言語とそれがもたらす弁証法を完全に放棄できるとは考えていない。それは理性が存在する条件でもあるからだ。したがって理性の側から、弁証法と訣別することなく、非-理性としてのシシュポスへとアクセスすることが目指される。このことは、「何らかのやり方でシシュポスを殺さねばならない」と定式化される[35]。いかなる関係性も持たないシシュポスは、見られることも殺されることもできないはずだが、それにもかかわらず彼を(客体に変質させることなく)殺すことなどできるのだろうか。弁証法に留まりながらその外部を開くこのような試みは、言語と弁証法を結びつける強固な絆を検証しつつ、その関係の綻びを探ることによってなされる。

3. 弁証法の遅延

言語による「見ること」への強力な送り返し、不条理を対峙可能なものにすり替える可能力は、評論内で頻出する« logique »という語を通じて説明されている。通常、この語は「論理」を意味する。しかし、ブランショは「ロゴスの論理(logique du logos)」と記すことで、この語を「ロゴス」の意味で読むよう読者に促す。また、この一節が含まれる第2節「〈不条理〉に対する論理的=ロゴスの勝利 (victoire logique)」の第一文は、「はじめることが必要である」となっている。さらに畳み掛けるように、「はじまりを求める要請」「はじまりというものの持つ突然性と有無を言わさぬ力」「堅固なはじまり」といった文言が連なる[36]。これらの表現から想起されるのは、新約聖書ヨハネ書の第一文「はじめに言葉があった」であろう。ここで「言葉」と訳された古代ギリシャ語の「ロゴス」は、世界を照らす神の御言葉である。伝統的な形而上学の文脈では、「理性」「真理」をも意味し、世界を構成する原理、普遍的規定力を発揮する秩序とみなされる。言語であると同時に理性でもあるロゴスのもとでは、「言葉は常に表象作用と意味作用という性質を持つ」[37]。言葉は必ず何かを意味する──これがロゴスの秩序であり、ブランショが問いに付すものである。

この点を理解するために、言及されている言語哲学者ブリス・パランへの批判に目を向けよう。パランはまさに言語を普遍的な秩序形成の基礎とみなし、「ロゴス」という語を思想の中心に据えた思想家であるからだ[38]。パランにおけるロゴスとは、言語使用それ自体が持つ普遍的な肯定力のことであり、不条理のさなかに一つの秩序を作動させる。この主張はたとえば、「語ることは、我々が語りながら入り込む秩序への、すくなくとも暗黙の承認である」という、かつてブランショが引用したことのある一節に明白に現れている[39]。一切の流転に先立って言語の秩序が存在するのだと説くこの思想は、カミュの「反抗」と同様に、不条理を捉え損ねているとブランショは言う。というのも、言語にせよ反抗にせよ、それらをすべての起源(「はじまり」)と称して提示するだけでは、非-理性を地下の闇に隠し、その上に世界の始点を置いて、「その手前へのいかなる回帰も禁止されるような限界」を設定しているに過ぎないからだ[40]。理性の眼の行き届く範囲だけを秩序ある世界とみなし、扱うべきだったはずの不条理を切り捨ててしまっている、というわけである。

とはいえ、パランの思想は言語の本質が何なのかを的確に示してもいる。ブランショも、ロゴスの秩序が強力であるだけでなく、それを脱することがほとんど不可能であることを認めている。言語は名指し、呼びかけ、語りかけることで、相手どったものと主客の関係を築くことをその本性とするからだ。闇、地下、地獄など、どれだけ可視化を免れるイメージを動員したところで、それを言葉として用いるかぎり、「見ること」や対象化の身ぶりから完全に逃れることはできない。それゆえブランショは、カフカを引きながら、「対話は危険そのものである」と述べる[41]。「対-話(dia-logue)」は常に話す者/話しかけられる者の二項を前提とし、ロゴスの弁証法を再演するのである。

言語には常に弁証法が取り憑いており、これなしに言語使用はありえない。そうであるとすれば、言語が弁証法から逸脱する契機、「言葉が、語りつつ、表象や意味作用のあらゆる力の外で語る」[42]ような事態は、弁証法を脱出したどこかではなく、弁証法のうちにこそ見いだされるだろう。先に引用したパランの一節に、ブランショは次のように応答していた。

たとえ語ることで、発話が私に入り込ませるこの秩序を私が暗黙のうちに認めているのだとしても、私が語るという事実によって入り込むこの秩序そのものに、言葉によって疑義を呈することもできるのだ。私の言葉は知性界の肯定であると同時に否定であり、矛盾律の肯定であると同時に忘却である[43]。

ここで言語は、理性にして非理性、ロゴスにして不条理であるものとして、いわば「一方であると同時に他方である(à la fois l’un et l’autre)」ものとして提示されている。この引用は1943年のものであるが、同じ定式化は1954年の「地獄」でもなされている。「[言葉]は死を可能的なものとする暴力の影の下にあり、しかも不可能性としての死の魅惑にとらわれており、一方と他方とに結びつけられ (lié à l’une et à l’autre)、性急さと忍耐とに結びつけられている[…]」[44]。無論、10年以上離れた二つの記述の比較には慎重にならねばならない。しかし、すくなくとも「地獄」において、ブランショが「言葉」の定義を、自ら批判した二項対立の形式(ブランショは「二重性」と呼ぶ)のもとに行っているということは特筆すべきだろう。おそらくブランショは、言語をあえて弁証法的に解釈しようとしている。その狙いは、弁証法に留まりながら弁証法の隙を突き、そこに不条理の領域を見出すことにある。

ここに至って、ふたたびシシュポスが重要な形象として召喚されることになる。カミュにおけるシシュポスは、不条理を直視することにその本領があったが、しかしその行為には、たとえ微細ではあっても、主客の対峙から漏れ出る時間が含まれている。それは岩が頂上から転げ落ちるとき、背後に逃げ去る岩を見ようと振り返る瞬間、つまり岩を再び目にする直前の時間である。ここで「振り返り(retournement)」とは、眼差しが対象を捉える直前、客体を生み出す直前の動きである。ブランショが関心を向けるのはシシュポスのこの不意の動作であり、そこに弁証法を逸脱する契機を見る。

この動きが、当時のブランショが主題化していたオルフェウスの振り返りと重ねられていることは言うまでもない。シシュポスとオルフェウスの関係については次の点を確認しておく。「地獄」の前年に書かれたテクスト「オルフェウスの眼差し」において、オルフェウスが妻エウリュディケを目にする以前の時間は、冥府をさまよう彼の「歌」の時間であり、芸術と作品が生成する場として読まれている。一方「地獄」では、「歌」の主題が同じく紹介されているものの、むしろより詳細に語られているのは、振り返ることによって同伴者が消え去る直前、すなわち「いまだ眼差しではないこの動き」[45]によって未知の領域が開かれる一瞬の様子である。

カミュ自身は、シシュポスの眼差しについて語っているものの、振り返りは論点にしていない。シシュポスの本質を、直視することから振り返りへとずらしたのはブランショであり、そうすることで、二つの神話的形象を同じ地獄で引き合わせたのである。この操作については、(すくなくともブランショにとっては)カミュの問題意識を無視して自己流に読みかえたというより、むしろそこに自らと同じ着想を発見したのだと言うべきだろう。ここでは、後に書かれた別のカミュ論を参照しておく。そこでブランショは、「振り返り」の動きこそが「カミュの作品の全体にひとつの方向性を与えている」とし、次のように述べている。「カミュが強く感じとっていたのは、この振り返りは弁証法的ではなく、反対に弁証法を問いに付すものなのだということを言い添えねばならぬ。これが『反抗的人間』の主題となるだろう」[46]。

このように断言される事情を見ておこう。ブランショがシシュポスの振り返りを「反転(volte-face)」と言い換えるとき、『反抗的人間』でカミュが展開した次の主張が念頭におかれている。「反抗」は、概念や論理ではなく、しばしば一つの運動として、「回転」の動きとして提示されている。たとえば次のように主張される。「反抗者は、語源的意味からして、反転する。主人の鞭のもとに歩み出て、まさに対面するのだ」[47]。ヘーゲルから借りた主奴の形象と、豹変する奴隷のイメージから、ここでの「反抗」は抑圧に抗する反逆・闘争といった意味に尽きてしまうように思える。しかし「語源的意味」という言に従うなら、「反抗」という語の選択には、戦闘的であることに由来する反逆(rebelle)の意味よりも、回転(volte)の意味に力点が置かれている。また同語源の「革命」から反抗を差異化するために、革命は一つの政体から別の政体へ、一つの理念から別の理念へ、一方から他方への絶えざる交替という「円環=ループ(boucle)」の動きであるのに対し、反抗はどのような論理にも基づかず、ただ突発的に秩序を乱す「急転(tourner court)」の動きだとも述べられている[48]。もちろん歴史を見れば、はじめは反抗であった数々の運動が革命へと変貌したのであり、反抗と理念的暴力はしばしば見分けがつかないのだが、カミュは革命のなかに反抗固有の領域を探り、「反抗の創造的源泉を再び発見する」ことを試みたのである[49]。

カミュの試みは、ブランショの興味を惹くものであっただろう。1950年代以降のブランショは、「回(ver-)」「転(tour-)」の動的イメージを通じて思考を深化させていたからである。実際、1961年のカミュ論「単純性への迂回」では、より明示的に「回転」の主題が扱われており、そのことは、表題に「回す」を意味するラテン語« vertere »に由来する« vers »と« détour »が含まれていることにも現れている。「迂回」の動きのうちに非-弁証法的な思考を探っていたブランショにとって、同じく文学的比喩を通じて弁証法から逸れる運動を模索していたカミュは、問題意識とアプローチを共有する思想家の一人として認知されていただろう。

こうして、「地獄」の第3節で、カミュの戯曲『正義の人々』(1949年)が取り上げられている理由も理解される。大公暗殺を企てるロシアの青年革命家たちを描いたこの戯曲は、「反抗の系列」の作品群に数えられていることから分かるように、主奴の弁証法を下敷きにした物語である。ブランショが集中的に解釈を施すのは、爆弾を持った青年が大公と対峙する場面と、彼が敵を前にして暗殺を断念し、それを同志たちに弁明する場面である。ここでは、評論第3節の題「君はこの男を殺すことができる」に反転して現れている「殺すな」の禁止が問題となっている。禁止と侵犯をめぐる彼の読解をつぶさに追うことはできないが、これまでの分析から次のことが言えよう。「見るな」「殺すな」の禁止は、見ること、殺すことの可能力に対する戒めである。ブランショの読みに従うなら、「殺すな」の禁止を踏み越えて、今まさに殺そうとする者が殺人を断念する瞬間とは、殺す/殺されるという対峙の関係が不意に失われ、未知の領域が開く時間である。このとき発される「僕にはできない(je ne peux pas)」という言葉が告げるのは、したがって単なる「殺すことの道徳的禁止」ではなく、殺すことも死ぬこともできない不可能性の時間、弁証法が停滞する時間そのものである。

「僕にはできない」とは言語活動の秘密だ。表象し、意味作用を行うあらゆる力の外で、言葉が、常に言葉自体から遅延し=言葉自体と異なり(différer d’elle-même)、そうやって遅延=差異として引き留められるものとして、成就されるような言語活動の秘密なのである[50]。

ブランショは、弁証法のさなかで言葉が起こす遅延、それによって引き延ばされた時間に、二項対立の間の領域を見ようとしている。無論、この時間は通常の意味での時間ではない。このような引き延ばしによってしか存在を明かさない領域とは、仮定することでしか思考しえないきわめて曖昧な空間である。「つまり、人間の本質が不可能であるような一つの領域──ある一つの経験──が、場合によっては(éventuellement)存在する」としか言えず、「もしそこに入り込むことができたなら」という想定なしには思考の手がかりすら得られない領域である[51]。この仮定を可能にするのは「言語」と「文学」に他ならない。一瞬のうちに過ぎ去るものを留まらせるべく虚構が、殺しえないシシュポスを殺すという不可能な物語が要請されるのである。

おわりに

以上、主に「地獄」に定位しながら、ブランショが「弁証法」と呼ぶものに与えた位置とその意味内容の一端を明らかにした。弁証法は、不条理との関係を主客の対立に還元し、同一性を有した主体との関係においてのみ対象を認識させる思考形式として批判されていた。二項対立を前提とするかぎり、二項対立を越えたもの、すなわち不条理を語ることは原理的に不可能だからだ。しかし、弁証法を批判しているからといって、ブランショの目指すものが無秩序または秩序解体的な思考であるとは言えない。試みられていたのは、本来的に弁証法的なものである言語を放棄することなく、言語のうちに主客の関係が失効する場を見出すことであった。ここから我々が導かれた解釈は、「地獄」当時のブランショにとって神話的形象は、弁証法の外部という存在しえない場、空虚に他ならない場に躍動をあたえ、その(不在としての)存在を語るために要請されているのだというものである。

「幸福なシシュポスを想像しなければならない」というカミュの言葉に対して、かつてブランショは「幸福な? この箇所は急いで書かれている(écrit vite)」と記していた[52]。この指摘は、いまや、カミュの論の運びの拙速さを批判するものとして読むだけでは十分ではない。カミュの性急な「飛躍」への批判は、ブランショが賭けるもの、すなわち不条理と幸福の間、否定と肯定の間にある瞬間をできるかぎり引き延ばすこと、性急と忍耐のあいだに留まりつづけることへの呼びかけでもあっただろう。弁証法に一つの裂け目を仮構し、「一方でも他方でもない」者たち、シシュポス、オルフェウスの彷徨の場とすること。カミュを読むブランショにとって、神話の英雄たちは、弁証法を改変する以上のような試みを支えているのである。

Notes

-

[1]

Albert Camus, Œuvres complètes, tome IV, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2008, p. 645. カミュの著作について、本稿ではプレイヤッド版を参照し、以下略号とページ数を記す。Albert Camus, Œuvres complètes, tome I, III, op. cit., 2006, 2008(それぞれ OCI, OCIII と略記).

-

[2]

本稿で論じる「地獄についての考察」のほかに以下のテクストがある。引用の際は邦訳を参照し、適宜訳語を変更した。Maurice Blanchot, « Le mythe de Sisyphe », « Le roman de l’étranger » dans Faux pas, Gallimard, 1943, p. 65-71, 248-253 (引用時にFPと略記); « Le détour vers la simplicité », « La chute : fuite » dans L’Amitié, Gallimard, 1971, p. 214-227, 228-235(モーリス・ブランショ『カミュ論』清水徹・粟津則雄訳、筑摩叢書、1978年).

-

[3]

カミュとブランショの関係を扱った論考には、知るかぎり以下のものがある。Christophe Bident, « Maurice Blanchot », Jeanyves Guerin (Dir.), Dictionnaire Albert Camus, Editions Robert Laffont, 2009, p. 88-91 ; Jonathan Degenève, « “Quelle absence !” Blanchot lecteur de Camus », Espace Maurice Blanchot(最終閲覧日:2020年2月27日); Caroline Shaffer-Jones, « “Ce royaume qu’est l’exil ”. Les réflexions de Maurice Blanchot sur l’écriture d’Albert Camus », Cahier de l’Herne « Blanchot », Éditions de l’Herne, 2014, p. 136-141. 「地獄」に焦点を当てた研究としては、本邦で、旧訳者の清水・粟津による詳細な訳注と清水の訳者あとがきが存在し、それらを踏まえて西山は、同時代のアルジェリア戦争の文脈のなかに「地獄」を位置づけている。西山雄二『異議申し立てとしての文学 モーリス・ブランショにおける孤独・友愛・共同性』、御茶の水書房、2007年、231-275ページ。

-

[4]

Maurice Blanchot, « Réflexion sur l’enfer », NNRF, no 16, avril 1954, p. 677-686 ; « Réflexion sur le nihilisme », NNRF, no 17, mai 1954, p. 850-859 ; « Tu peux tuer cet homme », NNRF, no 18, juin 1954, p. 1059-1069. このうち第2節は、『終わりなき対話』収録時に「〈不条理〉への論理的勝利」と改題された。変更前の題「ニヒリズムについての考察」は、同書に収録されたニーチェ論3編の総題として用いられることになった。

-

[5]

引用の際は『終わりなき対話』収録版のテクストとその邦訳を参照し、適宜訳語を変更した。引用時に略号EIと原書、訳書のページ数を記す。Maurice Blanchot, L’Entretien infini, Gallimard, 1969(モーリス・ブランショ『終わりなき対話(II)限界-経験』湯浅博雄他訳、筑摩書房、2017年).

-

[6]

OCI, p. 239.

-

[7]

OCI, p. 304.

-

[8]

L’Amitié, op. cit., p. 220 (「単純性への迂回」、93ページ).

-

[9]

FP, p. 67 (「シシュポスの神話」、20ページ).

-

[10]

FP, p. 70 (26ページ).

-

[11]

FP, p. 70 (27ページ).

-

[12]

« Réflexion sur l’enfer » art. cit,, p. 684. 『新・新フランス評論』版のこの一節は、『終わりなき対話』収録時に削除されている。カミュの思想的意義をあまりに高く見積もりすぎたとブランショが考えたからだろうか。しかし少なくとも、カミュによるこの飛躍が「恣意的なものではなく、また、結論を下したがる人間の性急さから導入されたにすぎないものでもない」とする立場は保持されている(EI, p. 263. 185ページ)。

-

[13]

EI, p.265 (189ページ). Cf. Christophe Bident, Maurice Blanchot. Partenaire invisible, Champ Vallon, 1998, p. 348-349.

-

[14]

EI, p.269 (195ページ).

-

[15]

EI, p. 265 (189ページ).

-

[16]

Blanchot, L’Espace littéraire, Gallimard, 1955, p. 184.

-

[17]

FP,65 (17ページ).

-

[18]

EI, p. 273 (200ページ).

-

[19]

FP, p. 71 (28ページ).

-

[20]

FP, p. 71 (29ページ).

-

[21]

W.F.Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, t. I, traduit par Jean Hyppolite, Aubier-Montaigne, 1939, p. 29. ブランショの言語と死をめぐる思想とヘーゲルとの関係を扱う多くの先行研究のうち、コジェーヴからの影響を指摘した基本文献と、特に命名の問題を詳細に論じた研究を挙げておく。Mikkel Borch-Jacobsen, Lacan. Le maître absolu, 1990, frammarion, collection « Champs », 1995, p. 229-231(ミケル・ボルク=ヤコブセン『ラカンの思想』池田清訳、法政大学出版局、1999年); 郷原佳以『文学のミニマル・イメージ モーリス・ブランショ論』、左右社、2011年、151、171-192ページ。

-

[22]

EI, p. 265 (190ページ).

-

[23]

OCI, p. 221.

-

[24]

OCIII, p. 65.

-

[25]

EI, p. 267 (192ページ).

-

[26]

OCI, p. 256.

-

[27]

EI, p. 273 (200ページ).

-

[28]

EI, p. 268 (193ページ).

-

[29]

EI, p. 270 (185ページ).「子孫・一族(proles)」という語源を「増殖(prolifération)」と共有し、共和政ローマでは「子を持つことでのみ国家の成員に数えられる者」を意味していたこの「プロレタリア」も(ここではルンペンプロレタリアートを指していると思われる)、増加する群れの動きとして召喚されている。Félix Gaffiot, Dictionnaire latin français, Hachette, 1934 (2000), p. 1076.

-

[30]

EI, p. 267 (193ページ).

-

[31]

EI, p. 262 (187ページ).

-

[32]

EI, p. 256 (180ページ、強調は原著者).

-

[33]

L’Espace littéraire, cit., p. 19.

-

[34]

Blanchot, La Part du feu, Gallimard, 1949, p. 313. モーリス・ブランショ『焔の文学[完本]』重信常喜・橋口守人訳、紀伊國屋書店、1997年、410ページ。

-

[35]

EI, p. 271 (197ページ).

-

[36]

EI, p. 264 (189ページ).

-

[37]

EI, p. 272 (198ページ).

-

[38]

「はじめに言葉があった」というヨハネ書の一節は、パランの主著『言語の本性と機能についての研究』の結論で銘句として引かれている。Brice Parain, Recherches sur la nature et les fonctions du langage, Gallimard, 1942(1972), p. 235. 「地獄」第3節の題に用いられた著作『君はこの男を殺すことができる』は、カミュやパランと親交が厚かった無政府主義者ラザレヴィチとフイヤッドによって選定、仏訳されたアンソロジーである。ロシアのテロリストたちの群像を辿った伝記というべきこの書物には、カミュが監修、パランが序文で参加している。ブランショはパランの序文を参照している(EI, p. 276. 203ページ)。この序文によれば、西欧近代のあらゆる試みは「人間を死から、より正確に言って、偶然性から救い出す」試みである。パラン自身も、またカミュもこの秩序への意志を共有していると言えよう。Tu peux tuer cet homme. Scènes de la vie révolutionnaire russe, texte choisis, traduits et présentés par Lucien Feuillade et Nicolas Lazarévitch, avec « Avertissement » de Brice Parain, Collection « Espoir », Gallimard, 1950, p. 9.

-

[39]

Parain, cit., p. 225. ; FP, p. 105. 弁証法を批判し、「ロゴス」と「対話」に価値を見出すという立場を、パランは生涯とり続けた。ブランショも認める通り、パランの「論理=ロゴス(la logique)」概念は、「弁証法の恐るべき運動を宙づりにできるであろう」ものとして要請されており、弁証法のうちに非-弁証法的な相を探るという企図において両者は通じ合っている。Maurice Blanchot, « Une nouvelle raison ? », NRF, no 223, juillet 1971, p. 96. ブランショとパランを比較した研究の一つとして次を参照。門間広明「死と言語:ブリス・パランとモーリス・ブランショ」日本フランス語フランス文学会関東支部論集、18巻、2009年、189-202ページ。

-

[40]

EI, p. 264 (189ページ).

-

[41]

EI, p. 272 (199ページ).

-

[42]

Ibid.

-

[43]

FP, p. 108.

-

[44]

EI, p. 275 (202ページ).

-

[45]

EI, p. 274 (201ページ).

-

[46]

L’Amitié, cit., p. 227 (「単純性への迂回」、105-6ページ).

-

[47]

OCIII, p. 72.

-

[48]

OCIII, p. 151.

-

[49]

OCIII, p. 277.

-

[50]

EI, p. 279 (207ページ).

-

[51]

EI, p. 273 (199ページ).

-

[52]

FP, p. 70 (「シシュポスの神話」、26ページ).

この記事を引用する

渡辺 惟央「シシュポスを殺すことはできるか——ブランショのカミュ論における「弁証法」」 『Résonances』第11号、2020年、1-16ページ、URL : https://resonances.jp/11/peut-on-tuer-sisyphe/。(2025年07月06日閲覧)