マチュー・カペル,エジプト

Mathieu Capel, « Égypte », Évasion du Japon, Paris, éditions Amsterdam, 2015, p. 25-31

「何故ナイルに橋をつくらないのか」

「橋ができると渡し船で生活している人々を困らせるからだ…これは冗談ではありません[訳註1]」

1975年3月。スタッフの数は少なく、それだけに撮影は困難を極めている。彼らは毎日、カメラや映写機などを船に積み、ナイル川を渡っている。猛暑のせいで、地底の墓場に描かれた壁画を撮影するために使う発電機は、常に過熱している。王家の谷で撮影を始めて3日目、彼らを待っているはずの2台の車が見あたらず、モハメド・ロトフィ氏は近くの部落まで呼びに行った。そのあいだ、ハッサン老人は、吉田喜重と彼の撮影技師であるジャン・エリサルドに、近くのカフェでお茶を飲まないかとすすめる。かろうじて実った麦の穂が小屋の周りを囲い、いくつか積まれたレンガの上に布が敷かれている。伐採されたばかりのサトウキビを載せた貨物列車が通り過ぎる。太陽があらゆる行いの上に重くのしかかる。ロトフィ氏が戻ってくるまで、吉田は砂糖と茶葉がコップの底に落ちるのをしばらく眺めていた。

しかしながら、こうした遅延が映画監督には歓ばしいようで、その日以来、彼は毎朝そこへ立ち寄るようになった。この儀式の目的は、川を渡るのを長引かせることにあり、現代のルクソールの街と数千年の歴史を持つ墓とのあいだにおける、ごく短い場面転換を果たしていた。3000年から5000年の歴史を前にして、吉田は適切な距離感を掴めないでいる。ひとたび砂漠の上に立つと、ルネサンス期のイタリアやロマン主義時代のフランスでは問題なく抱くことのできた親近感が失われてしまうのである。その一方、カイロ市内を流れるナイル川は、他の川と同様、芸術作品とその押しつぶされた時間性という曖昧な領域で、彼を落ち着かせることのできる想像力の飛躍を引き起こすことができないように思えた。吉田が「儀式」と名付けた、この茶道の時間は、砂漠のリズムに自らの身体を慣らすためのものである──その身体は、カメラの中のフィルムよりも先に、絵画やレリーフが露光される感光板となるのだ。それは、テレビ・ドキュメンタリー『美の美』シリーズで、4時間にわたって古代エジプト美術を取り上げた回において、好んで用いられた演出である。美術品が展示されてある地下の回廊で一人、カメラのフレーム内に侵入して壁画へと近づく彼の姿を我々はしばしば目撃することになる。彼は思考することと同じくらい歩く必要があった。思考するために歩き、そして彼がのちにそう記したように、「エジプト中毒症状[訳註2]」になるために歩く。歴史が水平的な地理的平面にその痕跡を並置するまで。

*

それは成功でも、あるいは破綻でもない[訳註3]。16本の長編劇映画を撮り続けた13年間の末に、吉田はおそらく、映画でやれることをやり尽くした(épuisé)のだろう。それが彼を日本の外へと押し出したのだ。1973年の秋から、彼は東京よりもパリの方に長く生活の拠点を置くことになる。そこからヨーロッパ全土を旅し、美術館、教会、アトリエを訪ね歩いた。1974年1月より東京12チャンネルで毎週土曜22時から放映している美術番組を制作するためである。1977年まで、彼は絶え間ない旅の生活を続け、常に現地で撮影を行い、そして日本に戻っては編集に専念し、自ら書いたテクストを自らの声で語ったナレーションを挿入していた。一柳慧による音楽だけが、彼のものでないのは確かである。94本のタイトル、合計約40時間におよぶ番組は、ヨーロッパの芸術史(イギリス、フランス、イタリア、フランドル、ドイツ、スペイン)を扱い、シリーズの最後では日本の芸術を扱った内容になっている。

1977年4月のある朝、日本にやってきた吉田は、妻である岡田茉莉子に向かって、剃刀、ナイフ、包丁、鋏といった危険なものを隠すように頼んだ──「たぶん、疲労困憊しているのだと思う。毎週、対象にする美術作品はそれぞれ違っていても、私のなかでは同じ作業の繰りかえしにすぎない。それを四年も続けていれば、神経的に不安定になってもおかしくない。毎日、髭を剃ろうとする剃刀が、だんだん大きくなって見えてくる[訳註4]」。『美の美』が終わると、吉田の精神的苦痛を和らげるために、岡田のすすめで彼は髭を伸ばして蓄えるようになった。

映画撮影からの休息のつもりだったテレビ番組制作は、皮肉にも脅威へと変わってしまった。しかし、『美の美』には、予防的な側面もあったのは事実である。岡田の自伝には、1974年の始めに交わされた次のような会話が記されてある──

「好きなことができて、いいわね」

「そうしていないと、また映画を撮りたくなる。いま映画をつくっては、身の破滅だ[訳註5]」

美学的にやり尽くすこと(épuisement)は身体的に疲れ果てること(épuisement)でもある。吉田は、人が呪いを払い除けるように、映画から自分を遠ざけた。映画から、そしておそらく、日本からも。このシリーズの軌道が示すように、『美の美』はヨーロッパの中心(ダ・ヴィンチ、グリューネヴァルト、ラ・トゥール)をじかに映し出す。それは絶えず駆け回り、展開し、遡行した果てに、新たな疲弊の制約のもとで、断念されるのである。この軌道の只中で、エジプトに関する10のエピソードが、日本から最も離れた場所として登場する。吉田は東洋の入り口にいるのだとしても、そこにある歴史の深さは、日本のそれとは比較にならない──

限りなく連続する歴史の時間を前にして、私たちに許された想像力は余りにも無気力すぎるというべきでしょうか。そうした想いにかられるのも、古代エジプトの美を訪ね歩くにあたり、まず私たちを圧倒する5000年という歴史の重さ、その気の遠くなるような時間のせいかもしれません。もちろん5000年という時間は、ひとつの文明を栄えさせ、同時にそれを消滅させるには十分でもあったのです。

現在のカイロ市内にたたずむイスラム教の古いモスク、イブン・トゥールーン(Ibn Touloûn)の存在は、そのことを物語っています。現在のエジプト人の直接の祖先にあたるアラブ人たちが、1000年以上も前に、このイブン・トゥールーンのモスクを建立した頃、ピラミッドやスフィンクスは、いま私たちが目にすると同じように、奇怪な謎の遺物として砂漠に見捨てられ、古代エジプトの言葉を理解するものは誰ひとりとしていなかったのです。[『美の美』ナレーションより]

言語のつながりが断ち切られた場所で、いかにして言説は生み出されるのか。ロゼッタ・ストーンを無視したこの切断(rupture)という思想は、吉田の方法に光を当てている。『美の美』の試みは図像解釈学的である──それは、テクスト、建築物、風景、精神性といった、芸術作品が主体であり痕跡でもあるような、美術品の同時代性の複雑な連関の中で見出される世界と思考の秩序を発見することを目的としている。その試みは「象徴形式」として理解され、世界と芸術家自身の絡み合う結び目、すなわち対象化による相互構築を位置づけるのである。それは、ある特定の時代の世界に特有の概念を、つまり、無秩序な世界を有機的に結び合わせるある種の方法を示している。それは、現在のある構造から生じるもので、他の遺跡たちの間で、カルトゥーシュ[訳註6]を刻むのである。

*

ある晩、サッカーラのジェゼル王の階段式ピラミッドを訪れた後、チームとともに砂漠の真ん中で食事をしていた吉田は、ついにその歴史の時間の奥行きが縮まった印象を抱いた。エジプトの勃興と衰退を見つめた3000年と、まだこれから続く3000年が、まるで望遠レンズで撮られたように、その遠近法を少し押し潰し始めていたのだ。したがって、時間を過去に遡るのではなく、川を遡るように、過去におけるもうひとつ別の現在という幻想を作り出すことが問題となっている。かくして、全10話の古代エジプトのエピソードは、まるで現在のある布置から別の布置へとジャンプして空間を旅する地図のように、歴史を展開するのである。

いかにして? いかなる魔法で? 旅を続ける吉田の手元には、メルロ=ポンティの最後の著作『眼と精神』と『見えるものと見えざるもの』があったのは間違いない。メルロ=ポンティによれば、目に見える身体とは同時に見る身体でもある。この身体の相互性/二元性は、関係に基づく肉(chair)としての世界の経験に情報を与えるのと同様、視線が「この襞(pli)、見えるものの中心にあるくぼみ[訳註7]」である複数の陥入(invagination)空間についての経験に情報を与える。だからこそ、目に見えるものは、私たちの目の前にあるのではなく、まなざしが生じる内在として考えなければならない。マウロ・カルボーネによれば、折り重なり、透かされて、自己形成する肉は、ここからそこへ、見る者から見えるものへ、感じる者から感じられるものへと無限に循環するメビウスの輪のように、私たちと世界との関係を規定する[訳註8]──「〔視覚〕によって私たちは太陽や星々に触れ、同時にいたるところ、遠いもののそばにも近いもののそばにも存在する。〔…〕ただ視覚だけが私たちに、互いに異質で「外的」で無関係な存在が、それにもかかわらず絶対的に一緒にあるということ、すなわち「同時性」を教えてくれる[訳註9]」。吉田にとって、芸術の歴史は、「現実」の「果肉」、あるいは「肉の裏側」である絵画作品によって、この「一緒にある」ことを再編成することにある。壁画が常に新たに始まる誕生を記しているように、別の現在の現在、つまり、古代の現在と交差すること。『美の美』は、視線を絡めあい、積み重ね、そして倍増させることをやめない。いくつもの観客のまなざし──カメラ、カメラマン、自らフレームの中へ入る監督、彼らのまなざしをみつめる私たちのまなざし──に、作品それ自体のまなざしも加わる、より正確に言えば、折り重なるのである。したがって、内容の面では、過去の生活様式について何も教示せず、形式の面では、時代遅れの美的感覚について何も語ることはない。その代わりに、折り重ねられたこの織物は、水平的な同時代性の空間に美術品を並置し、作品が資料としてある前にまなざしとしてあるがゆえに、言説を刺激するのである。そして、まなざしとは常に、「それにしたがって、あるいはそれとともに[訳註10]」(メルロ=ポンティ)見ることを可能にする、生まれつきのものである。

*

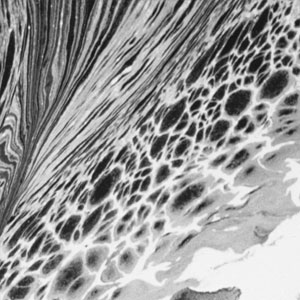

しかし、それだけではない。作品のまなざしにいつでもたどり着けるかというと、そうではない。吉田がいくら努力しようと、ファラオの神話的な壁画はときに単なる資料にすぎない。彼に残されているのは、すでに書かれた歴史を、学術的に、何も付け加えずに展開することだけなのだ。この反復作業の博識で哀れな退屈さは、吉田にとって失語症に等しい。この失語症の徴候は、彼が数年後に中米の砂漠へ行った際に改めて感じられたものであり、1984年に刊行される『メヒコ 歓ばしき隠喩』で理論化されることとなる。言い換えれば、このすでに書かれた歴史は、はじめから対話の可能性を失わせる不変のシニフィエによって、見るものを窒息させるのだ。想像力を引っかけるための刻み目、ちょっとしたすき間、割れ目が必要なのであろう。そしてそれは、ピラミッドから遠く離れた、古代テーベの西にある墓づくり職人の墓地で見つけられることとなる。この墓地は、古代エジプトの第7回目のエピソードを丸々占めているだけでなく、その後も吉田が書いたテクストである「あまりにも私的なエジプト旅行」(1975年、雑誌『世界』に掲載)や「古代人と映像世界」(1986年、NHK文化講演会での講演)にも繰りかえし登場するほど、重要なものであったことが伺える。

なにがそれほど特別なのか。古代エジプトを取り上げた全シリーズは、一連の単純な対立を飽きるほど形を変えて展開する。その対立は、ナイルの岸辺に住む人々に課されるように、旅人たちにも明かされている。すなわち、緑豊かなオアシスと、それを取り囲む砂漠との対立であり、言い換えれば、生の空間と死の空間との対立である。この二つ目の対立は、さらに三つ目の対立を示唆しており、それは太陽の見かけの運動によって完成される──東は誕生の地、西は死滅の地、それゆえピラミッドやネクロポリス、墓地はすべて左岸の砂漠にある。風景の中にある生と死とはつまり、あらゆる芸術形式のアルファとオメガとしての宗教なのである。吉田が船でナイル川を渡った際に、川に橋が架かっていないことに疑問を抱いたのも、このことを念頭に置いてのことである。ロトフィ氏の返答にもかかわらず、彼にとって橋の不在は、何よりも二つの空間の分裂が今も存続していることを露呈している。このような状況の中で、センネジェム(Sennedjem[訳註11])の墓は、自由な読みを許してくれている。ファラオの墓の壁画に、王たちを死後の世界へとよりよく導くエジプトの神々が描かれていたのとは異なり、ここではナイルの岸辺や、日々の労働が描かれている。死者と生者を区別するものは何もない。それゆえ、さまざまな解釈が可能なのである──西の砂漠に追いやられた建築家にとっては、宗教を指標とした解釈や、楽園のような死後の世界の表象であり、あるいは、この壁画が本当に我々の目にする最古のものであるとするならば、宗教的な想像力が形成される前の素朴な時代の表象であり、あるいはまた、神秘的ではなく批評的な、来世への熱い願望なのかもしれない。他の読みも可能だろうか? だがそれはたいして重要ではない。他方を犠牲にしてまで一方の正しさを明らかにすることの不可能性こそ彼が求めているものなのだから──つまり、思考、想像、記憶のための空間を。

彼のエジプト旅行は逆説的であった。全体として見ると、『美の美』がエジプトに割いた10のエピソードは、最初のファラオによる支配のもとから、ラメセス2世の専制的な形式主義へ、そしてペルシャ、ギリシャ、ローマの征服と、コプト教徒の出現によってもたらされた後期コスモポリタニズムに至るまで、生と死の間の融通の利かない(宗教的な)対立という認識論的な旅路を辿るものである。しかし、この道筋は、吉田のエジプトの物語でもある。文化的な観点から言えば、おそらく彼は日本からこれほど離れた場所にいたことはないだろう。だからこそ彼は、彼にとって不毛なものである歴史学に押しつぶされてしまう。しかし、少しでも決定不可能性が生じるとすぐ、その博識な頭脳に子供時代の記憶が混ざり始めるのである。バスの屋根の上に跳び乗るカイロの若者たちの姿が、彼を戦後間もない頃の、満員電車のドアにかろうじてしがみつかねばならなかった記憶へと連れ戻す。船でのナイル川の往復が、彼をさらに遠くの記憶へと連れてゆく──幼い頃、伯父夫婦に連れられて、福井と石川との県境にある吉崎の寺へ行ったとき、僧侶が人々の前で突然高く掲げた奇怪な肉づきの仮面を前にして、彼は冥府についてのイメージを否応なく焼き付けられたのだという[訳註12]。

それだけではない。このエジプトの物語は、彼がそこで過ごした数週間の旅よりも昔のものであった。それは、1962年10月、アントニオーニの『太陽はひとりぼっち』に寄せた彼のテクスト「空間への畏れ」の中にすでに存在している。その中には、多くの日本の映画人にとって重要視されねばならない人物である日本の哲学者が登場するのだ──

空間の美学を考察した中井正一氏によると古代エジプトのピラミッドは広大な砂漠によって象徴される「空間への畏れ」として築かれたのであり、この空間の発見は近代以降においては一人の人間の視点が確立され、その視点を軸として全世界の体系が構成される。

人間が全世界の観察者としての「主観」=体系空間の出現である。それが現代にいたると、巨大なブロック資本の重圧のなかで人間は新たなる貧窮の意味を知りはじめ、個性の喪失を味わう羽目となる。利潤という機能は利潤追求の方向にのみ走って、人間そのものを無方向たらしめ、方向の体系を失わしめる。自分の個性のなかに哄笑しつつ築きあげる体系空間を失って、深い戦慄のなかでいわばひとつの「図式空間」を構成しつつあるのだという。

たしかに『太陽はひとりぼっち』(L’Éclipse)はこうした「図式空間」をみごとに捉えていると思う。

しかし、そこには中井正一氏が呼んだ「虚なる空間への畏れ」が、私達をとりまく存在の新たな封建制、奴隷制への意識があまりにも支配してはいないだろうか。

私達の現代とは意味もなく石を背負い、新たなピラミッドを、存在のヒエラルキーを築きあげる徒労と反復にすぎないのだろうか[訳註13]。

あくまでも、「あまりにも私的な」旅なのである。しかしその旅は、エジプトに関する各回のサブタイトルにあるように、何より「遥かな原風景」を発見する。それは、コプト教徒がそうであったように、複雑さが入り混じった二元的宇宙論のこの輪郭の中で、前近代から現代に至る人類のその後の歴史を先取りしていることになる。「エジプト中毒症状」とは、感覚と知識の異質な寄せ集めのなかで、現代の日本へ、そして映画へと回帰することでもあったのだ[訳註14]。

Notes

-

[訳註1]

吉田喜重「あまりにも私的なエジプト旅行」、蓮實重彦編『吉田喜重 変貌の倫理』所収、青土社、2006年、196ページ。

-

[訳註2]

同論文中の表現を参照。

-

[訳註3]

ここでの「成功」は、1960年代後半からいち早く海外で活躍した若松孝二や足立正生のことを意味し、「破綻」は1968年に制作した『神々の深き欲望』のロケのために多額の借金を抱えた今村昌平のことを意味する。三者とも吉田と同世代であり、また独立プロダクションに基づく制作体制をとっていることが共通しているが、その中でも格差が存在していたと言える。

-

[訳註4]

岡田茉莉子『女優 岡田茉莉子』文藝春秋、2009年、419 ページ。

-

[訳註5]

同書、408ページ。

-

[訳註6]

古代エジプト王の文字、キャプションを意味する語。

-

[訳註7]

Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible [1964], texte établi par C. Lefort, Paris, Tel-Gallimard, 1993, p. 192 (『見えるものと見えないもの』滝浦静雄・木田元訳、みすず書房、1989年、203ページ).

-

[訳註8]

Mauro Carbone, La Chair des images. Merleau-Ponty entre peinture et cinéma, Paris, Éditions Vrin, coll. « Matière étrangère », 2011, p. 117-118 (『イマージュの肉 絵画と映画のあいだのメルロ=ポンティ』西村和泉訳、水声社、2017年、154-56ページ).

-

[訳註9]

Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit [1961], Paris, Gallimard, 1993, p. 56 (『眼と精神』滝浦静雄・木田元訳、みすず書房、1966年、296ページ).

-

[訳註10]

ibid., p. 23(同書、261ページ).

-

[訳註11]

当時の墓づくり職人を意味する語。

-

[訳註12]

吉田、前掲論文を参照。

-

[訳註13]

吉田、「空間への畏れ」、前掲書所収、385-386ページ。

-

[訳註14]

本論文は、Mathieu Capel, « Égypte », Évasion du Japon, Paris, éditions Amsterdam, 2015, p. 25-31の全訳である。本論文には原注が存在しないため、訳注の作成に際して原著者であるマチュー・カペル氏から詳細なご教示を頂いた。この場をお借りして深く御礼申し上げる。

この記事を引用する

マチュー・カペル「エジプト」 高部 遼・小城 大知 訳、 『Résonances』第14号、2023年、ページ、URL : https://resonances.jp/14/egypte/。(2024年07月27日閲覧)